『イクメン』という言葉が聞かれる今日この頃ですが、実態はどうなのかなと調べたところ、

◆「男性の育児休業取得率は低く、取得期間は短い」ことがわかりました

厚生労働省【2018年度雇用均等基本調査】によると、

休業を取得した男性の比率は6.16%で1996年以来最高になったとはいえ、女性の取得率82.2%に比べれば断然低く、2020年に男性の育児休業取得率を13%にするという政府目標には遠く及ばない状況です。

育児休業の取得期間については、女性は9割近くが、6か月以上となっている一方、男性は「5日未満」が36.3%と最も高く、次いで「5 日~2週間未満」 35.1%となっており、2週間未満が7割を超えているのが実態です。(下グラフ参照)

要因としては、

・大企業では、ある程度浸透してきているとはいうものの、大多数の企業では、育休制度が整備されておらず、認知度が低い。

・男性が育児休暇を取りやすい職場環境づくりが不足(人員不足、パタハラ)

・家庭環境でも、男女共働きが増えているが、男性の所得が多いのが一般的。

育児休業給付金で生活費補償がされるとはいえ、月収の5~7割程度(上限あり)で、経済的に厳しい等・・・

が挙げられます。

◆そんなパパさんに是非おススメしたいのが、≪パパ休暇≫と≪育児休業保険料免除制度≫です。

≪パパ 休暇≫を利用すると、育児休業を2回に分けて取得することができ、合わせて≪育児休業保険料免除制度≫をうまく活用することで、1日の育児休業を2回取得しただけで、社会保険料を最大2ヶ月分(月給の約14%×2)と賞与分を節約することが可能になります。

その具体的なポイントをご紹介しますので、本制度を上手く活用して下さい。

パパ休暇とは?

◆男性の育児休業取得率を向上させるための制度で、家庭の事情などに応じて柔軟な育児休業取得ができるように創設されました。(2009年改正、2010年6月施行)

育児休業保険料免除制度とは?

◆事業主に「育児休業等取得者申出書」を申請することによって、育児休業をしている間の社会保険料が免除される制度です。

≪免除される期間・条件≫

・免除される期間は、育児休業開始日の属する月から終了日の翌日(=復帰日)が属する月の前月まで。

⇒ 条件は、育児休業の開始日と復帰日が月末を挟んでいることです。 *下図をご参照ください。

・社会保険料(健康保険・厚生年金)は1ヶ月単位で計算されるため、保険料の免除も1ヶ月単位で行われます。

≪補足≫

・給与だけでなく賞与にも適用されます。

・免除期間中も被保険者資格に変更はなく、年金額の計算においては保険料が免除となった期間も「保険料を納めた期間」として扱われ、健康保険についても通常通りの給付を受けられます。

手続き等詳細は、下記「日本年金機構」のページをご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html

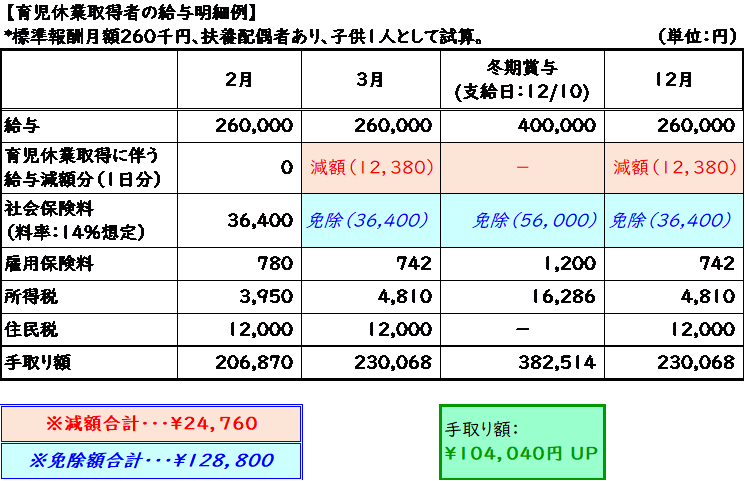

では、具体的に例をあげてみます。

以下の例は、本制度を詳しく理解するためわずか1日の休暇を2回取得するだけでも社会保険料が2か月分免除される特殊な例です。

(イクメンプロジェクト イラスト↑)

ポイント!

★月末を含んで育休を取得する!

★育休を取るなら賞与月の月末を含む!

上記の例では、育児休業を取得しても、2日の育児休業取得による給料の減額だったため、結果的に手取り額が増えました。

通常、育児休業中は、給料が支払われないので、パパさんが長く育児休業を取得した場合、社会保険料が免除されてもそれ以上に収入減になることもあります。その収入減を一部補填してくれるのが、雇用保険から支給される「育児休業給付金」です。(*受給するためには、資格要件、受給要件があります。ブログ末に補足を掲載)

育児休業給付金は、課税されないので、上記で説明した「育児休業保険料免除制度」と併用すれば、収入減を1割超程度に抑えることが可能となります。

パパが育児休業を積極的に取得することで、産後のママを心身ともにサポートでき、生まれたばかりの子どもと過ごす時間も増えるという期間限定の最大のメリットもあります。 また、育休体験は、その後の人生においても大きなプラス効果があることがコメントされています。

育児休業を支援する制度をうまく活用して、仕事と子育てを両立させてください。

★仕事と子育て両立パパを応援するガイドブックを厚生労働省HPからダウンロードできます。

【https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/09.html】

*【育児休業給付金】

≪育児休業給付金の受給資格要件:申し出時点≫

① 同一の事業主による連続した1年以上の雇用保険加入期間があること。

② 子 が1歳6か月になるまでに労働契約期間が満了する予定がなく、雇用契約が更新される見込みであること。

③1週間に3日以上勤務していること。

≪育児休業給付金の受給条件≫ ※育児給付金は非課税です。

【1】雇用保険に加入していること

【2】育児休業前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること

【3】育児休業中に、勤務先から1ヵ月に休業前の8割以上の給料が支払われていないこと

【4】休業日数が対象期間中に毎月20日以上あること(※終了日を含む月の場合、1日でも休業日があれば可)

育休中の就業日数が1か月のうち10日以内もしくは80時間以下

【5】育児休業後に働く意思があること

育休中にもらえる給付金の金額は、基本的には「休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(6カ月経過後は50%)」で算出されますが、勤務先から賃金の支給がある場合は金額によって割合が変わります。

*2019.8.1現在

育児開始から180日まで ・・・月給×67% (上限:304,314円)

181日目~育休最終日まで ・・・月給×50% (上限:227,100円)

・育児休業給付Q&A (厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

CFP 石黒 貴子